検査の組み合わせ

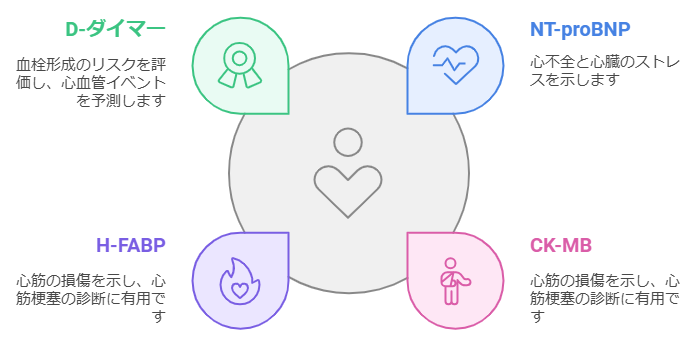

NT-proBNP、CK-MB、心臓脂肪酸結合タンパク質(H-FABP)、D-ダイマーを組み合わせることで、心不全や心筋梗塞、血栓症のリスクを総合的に評価できます。

- NT-proBNPは心不全の指標として使用され、心臓の負担がかかっているかを示します。

- CK-MBとH-FABPは心筋のダメージを示す指標で、心筋梗塞の診断に有用です。

- D-ダイマーは血栓形成のリスクを評価するため、心血管イベントの発生リスクを予測します。

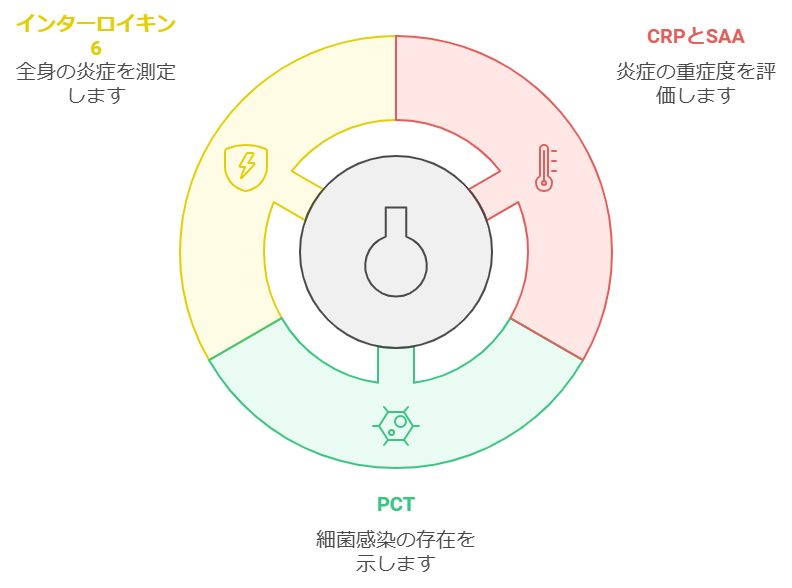

CRP、プロカルシトニン(PCT)、血清アミロイドA(SAA)、インターロイキン6を組み合わせることで、細菌感染や全身炎症の程度をより詳細に診断できます。

- CRPとSAAは炎症が起きている際に増加するため、炎症の程度を評価するのに適しています。

- PCTは細菌感染に伴う炎症の有無を示すバイオマーカーで、重症感染症の早期診断に有用です。

- インターロイキン6は免疫応答を活性化するため、全身の炎症や感染症の程度を測ります。

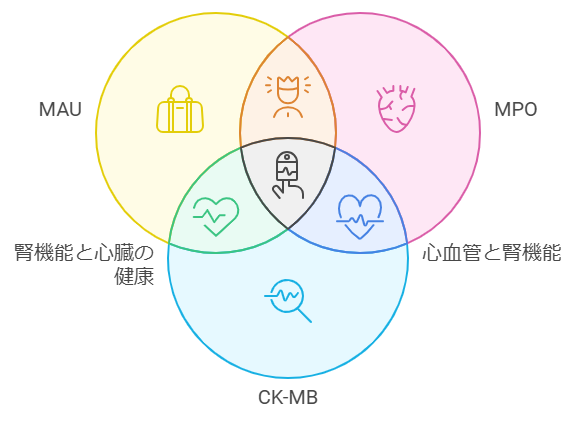

尿中微量アルブミン(MAU)、ミエロペルオキシダーゼ(MPO)、クレアチンキナーゼイソ酵素(CK-MB)を組み合わせることで腎症リスクの評価が可能です。

- MAUは腎機能障害の早期指標として使用され、腎症リスクの評価に有用です。

- MPOは動脈硬化や心血管疾患に関連し、炎症や酸化ストレスの指標となります。

- CK-MBも腎機能の低下による影響を示す場合があります。

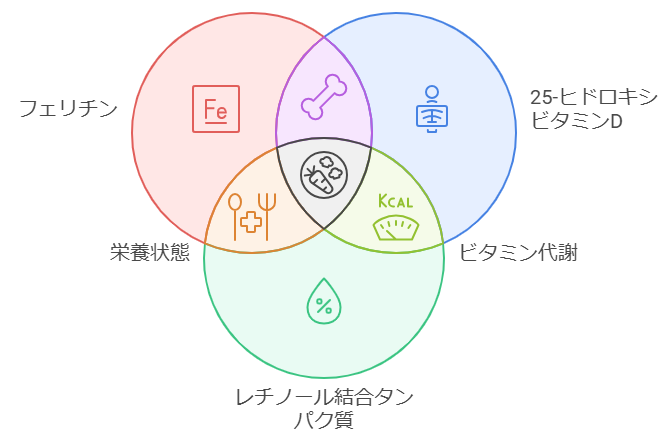

フェリチン、25-ヒドロキシビタミンD、レチノール結合タンパク質(RBP)を組み合わせることで、骨代謝の評価や栄養状態の把握に役立ちます。

- フェリチンは鉄の貯蔵状態を示し、貧血や炎症時に変動します。

- 25-ヒドロキシビタミンDはビタミンDの状態を示し、骨密度や免疫機能の評価に役立ちます。

- RBPはビタミンAの代謝に関連し、栄養状態を示します。

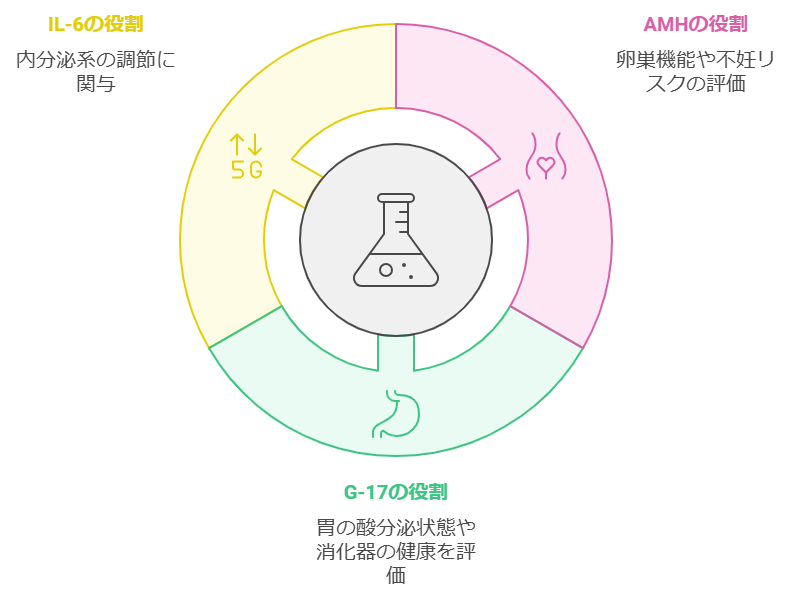

抗ミューラー管ホルモン(AMH)、ガストリン17(G-17)、インターロイキン6を組み合わせることで消化器や内分泌の異常を包括的に評価できます。

- AMHは卵巣機能や不妊リスクの評価に使用されます。

- G-17は胃の酸分泌状態や消化器機能の評価に関連し、ピロリ菌感染リスクも示唆します。

- インターロイキン6は内分泌システムにも関与しています。

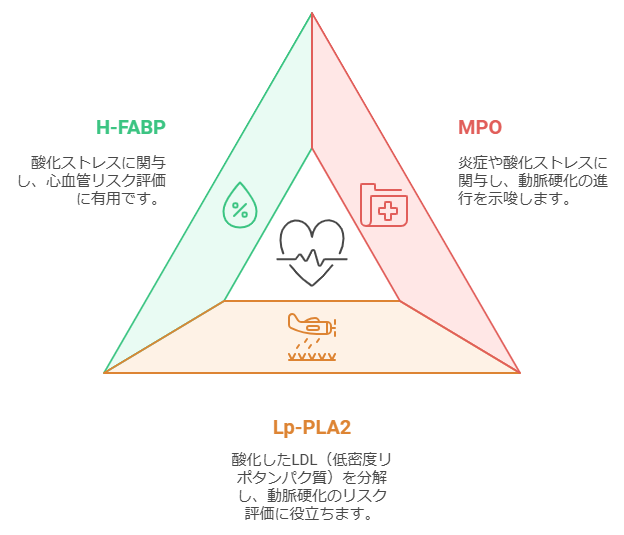

ミエロペルオキシダーゼ(MPO)、脂蛋白関連ホスホリパーゼA2(Lp-PLA2)、心臓脂肪酸結合タンパク質(H-FABP)を組み合わせることで、動脈硬化の進行度や酸化ストレスの影響を総合的に判断できます。

- MPOは炎症や酸化ストレスに関与し、動脈硬化の進行を示唆します。

- Lp-PLA2は酸化したLDL(低密度リポタンパク質)を分解し、動脈硬化のリスク評価に役立ちます。

- H-FABPも酸化ストレスに関与し、酸化ストレスによる心血管リスク評価に有用です。

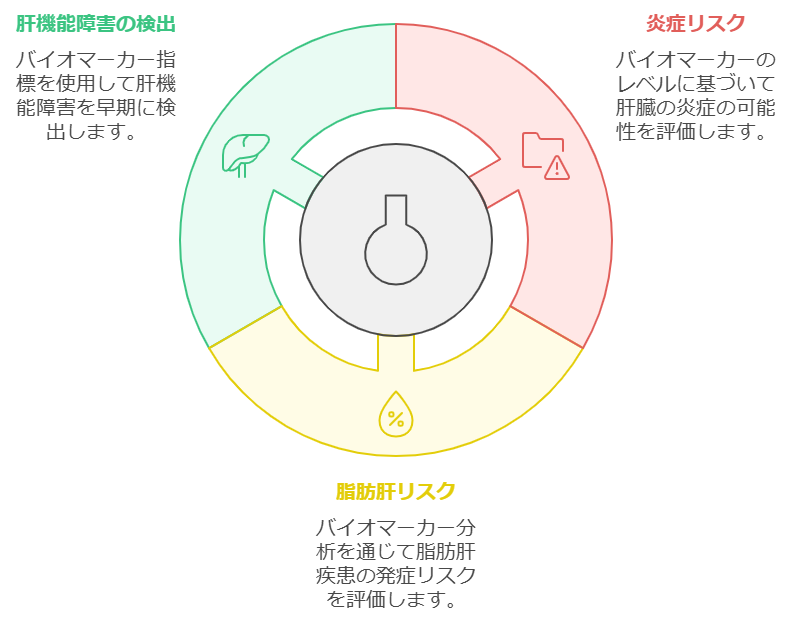

フェリチン、CRP、インターロイキン6の組み合わせで、肝臓における炎症や脂肪肝のリスクを予測し、肝機能障害の早期発見に役立てることができます。

- フェリチンは鉄代謝に関連し、肝機能障害や炎症の有無を確認するのに有用です。

- CRPとインターロイキン6は炎症の指標であり、肝臓の慢性炎症や脂肪肝、肝炎の評価に役立ちます。

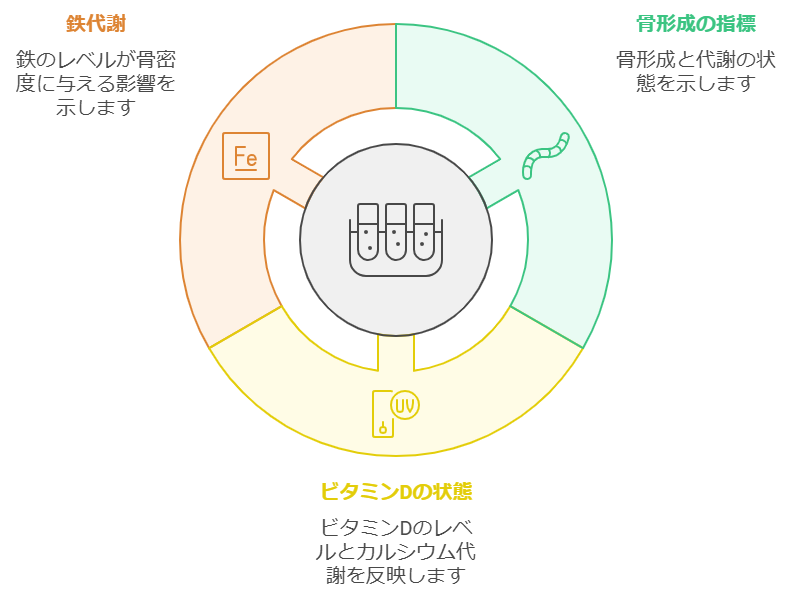

コラーゲンI型アミノ末端伸長ペプチド、25-ヒドロキシビタミンD、フェリチンを組み合わせることで、骨密度低下リスクや骨粗鬆症のリスク評価に役立ちます。

- コラーゲンI型アミノ末端伸長ペプチドは骨形成の指標で、骨代謝の状態を示します。

- 25-ヒドロキシビタミンDはビタミンDの状態を示し、骨密度やカルシウム代謝の評価に役立ちます。

- フェリチンは鉄代謝に関連し、鉄不足により骨密度が影響を受けることがあります。

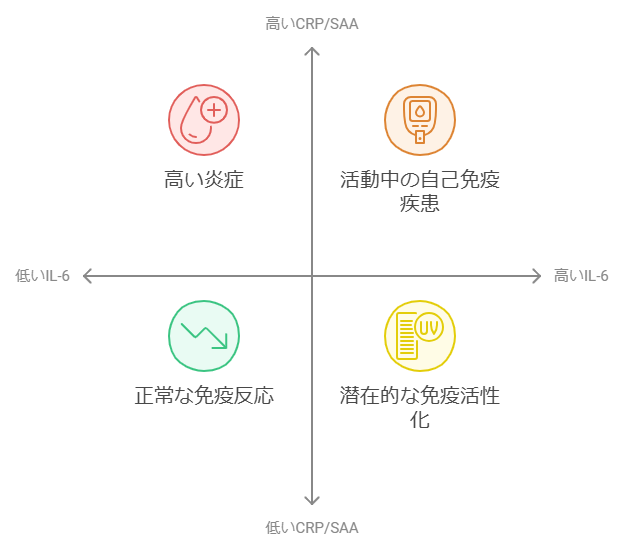

インターロイキン6、CRP、血清アミロイドA(SAA)を組み合わせて、免疫反応が過剰であるか、自己免疫疾患の進行があるかの評価が可能です。

- インターロイキン6は免疫系を刺激し、自己免疫疾患の活動性を評価するのに使用されます。

- CRPとSAAは急性期反応のマーカーであり、炎症や免疫の活性度を示します。

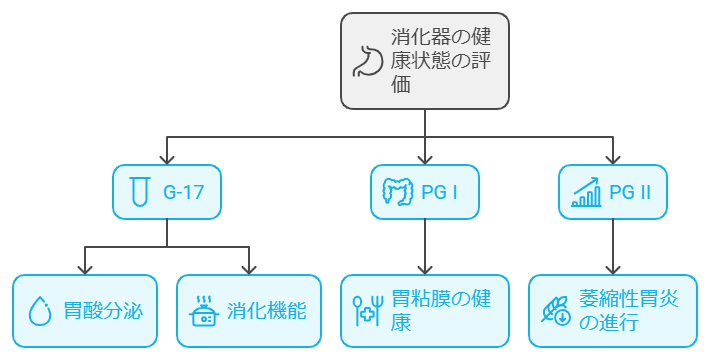

ガストリン17(G-17)、ペプシノーゲンI(PG I)、ペプシノーゲンII(PG II)の組み合わせにより、消化器の健康状態や胃粘膜の保護機能の低下、ピロリ菌感染の有無などが評価できます。

- G-17は胃の酸分泌や消化機能の指標であり、胃炎や胃酸過多、ピロリ菌感染リスクを評価します。

- PG IおよびPG IIは胃粘膜の健康状態や萎縮性胃炎の進行を示唆するため、胃の健康状態や栄養吸収能力を判断するのに役立ちます。

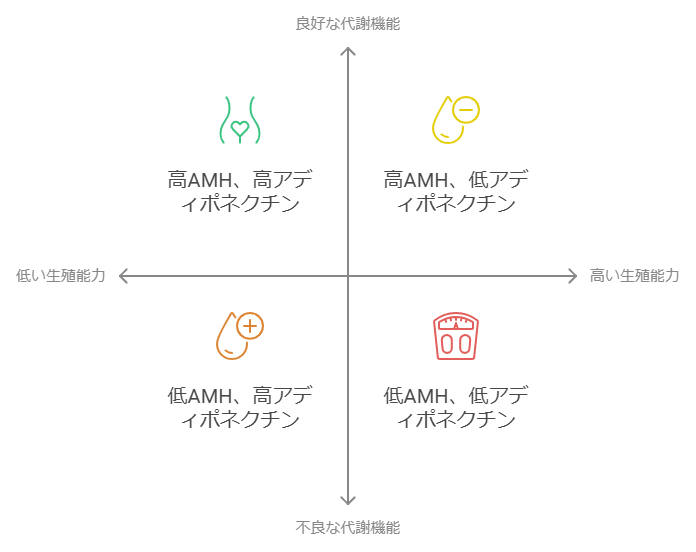

抗ミューラー管ホルモン(AMH)、アディポネクチンを組み合わせることで、妊娠の可能性や卵巣機能の健康状態、代謝機能の評価が可能です。

- AMHは卵巣機能を評価し、卵胞数の状態を示すため、生殖能力の指標として使用されます。

- アディポネクチンは脂肪細胞由来のホルモンで、内分泌代謝に関わるため、不妊や代謝状態を総合的に判断するのに役立ちます。

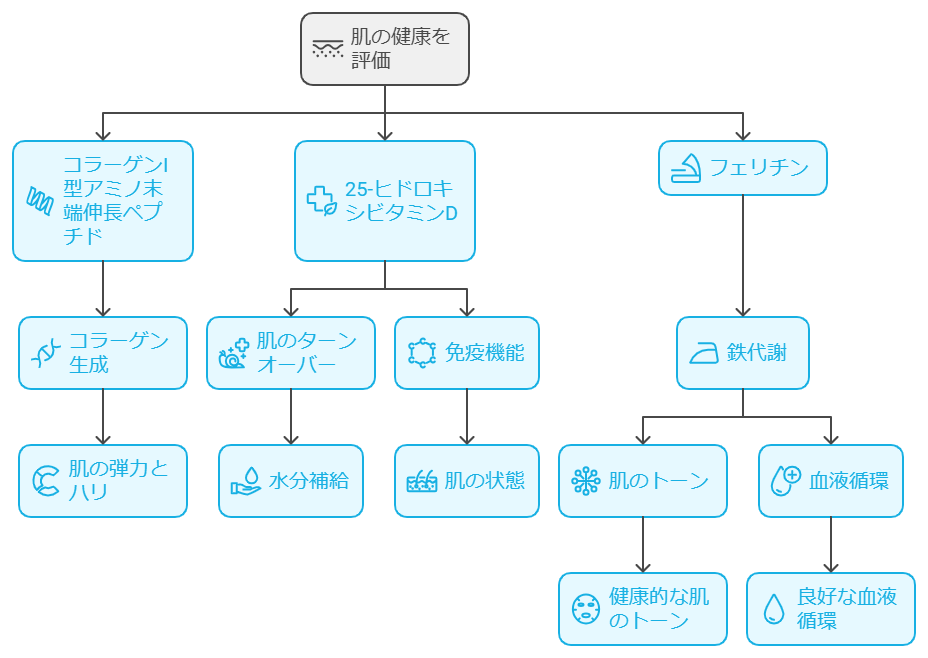

コラーゲンI型アミノ末端伸長ペプチド、25-ヒドロキシビタミンD、フェリチンの指標で、肌のハリや艶、弾力を総合的に評価でき、内側からの美肌作りに役立ちます。

- コラーゲンI型アミノ末端伸長ペプチドはコラーゲン生成の指標で、肌の弾力やハリの評価に役立ちます。コラーゲンが不足している場合、肌の弾力が低下し、シワやたるみが増加する可能性があります。

- 25-ヒドロキシビタミンDはビタミンDの状態を示し、肌のターンオーバーや免疫機能に影響します。ビタミンDが不足すると乾燥や肌荒れの原因になることがあります。

- フェリチンは鉄代謝の指標で、鉄不足は肌のトーンや血色に影響を与えるため、栄養状態の評価に役立ちます。

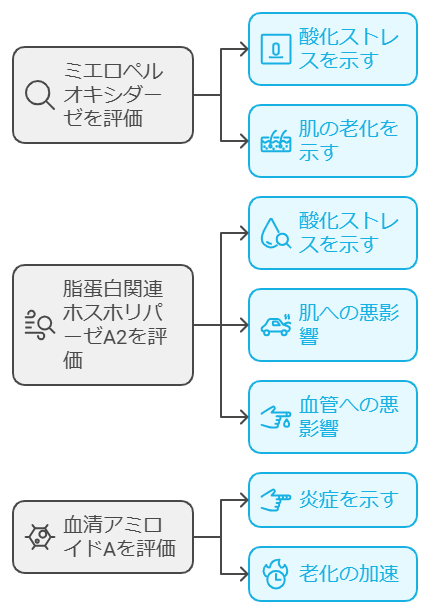

ミエロペルオキシダーゼ(MPO)、脂蛋白関連ホスホリパーゼA2(Lp-PLA2)、血清アミロイドA(SAA)の組み合わせで、酸化ストレスと炎症を総合的に評価し、老化予防のための健康管理に役立ちます。

- MPOは酸化ストレスの指標で、酸化による老化や肌トラブルのリスクを示します。酸化ストレスが増えると、シミやシワなどの肌老化が進行しやすくなります。

- Lp-PLA2も酸化ストレスに関わり、酸化した脂質が肌や血管に悪影響を与えるリスクを示唆します。

- SAAは炎症の指標であり、炎症による老化リスクを評価します。慢性的な炎症が続くと老化が進行しやすくなります。

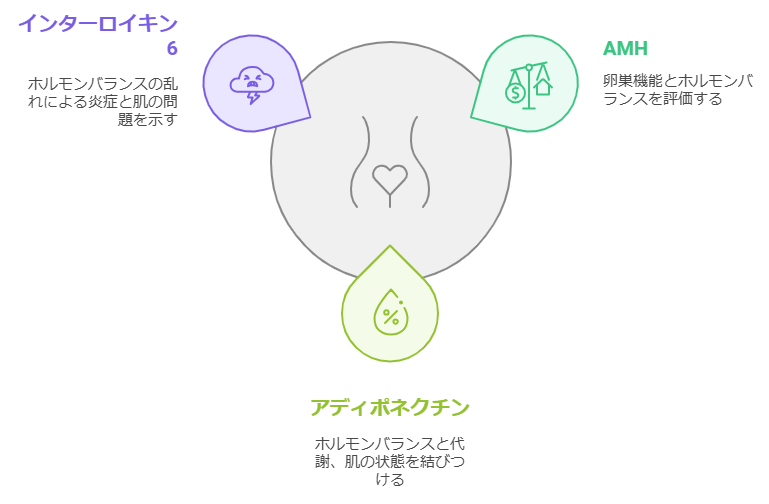

抗ミューラー管ホルモン(AMH)、アディポネクチン、インターロイキン6を組み合わせることで、ホルモンバランスが肌に与える影響を把握し、美容管理に役立てることができます。

- AMHは卵巣機能やホルモンバランスの評価に用いられ、不妊やホルモンバランスの乱れが肌や髪の健康に影響を与えることがあります。

- アディポネクチンは脂肪細胞から分泌され、ホルモンバランスや内臓脂肪の状態と関係が深いため、美容面では代謝や肌の調子に関わります。

- インターロイキン6は炎症の指標で、ホルモンバランスの乱れによる肌荒れや吹き出物が起きやすいかを示唆します。

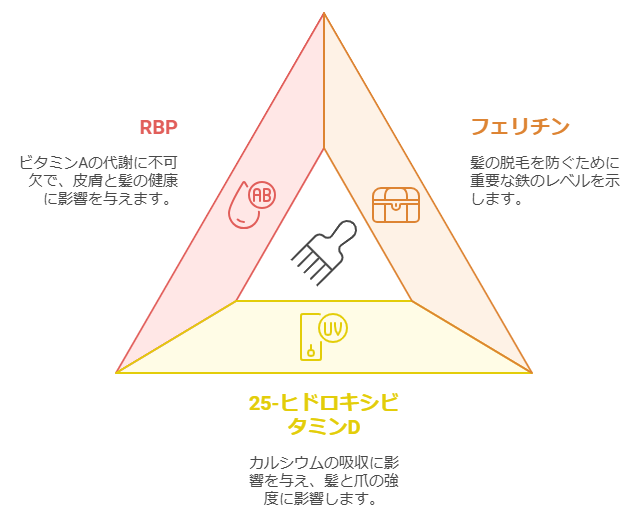

フェリチン、25-ヒドロキシビタミンD、レチノール結合タンパク質(RBP)の指標を組み合わせることで、髪や爪の健康状態を把握し、抜け毛や爪の割れの予防に役立てられます。

- フェリチンは鉄の貯蔵量を示し、鉄が不足すると髪の薄毛や脱毛が進行しやすくなるため、髪の健康管理に役立ちます。

- 25-ヒドロキシビタミンDはカルシウム吸収に関わるため、爪や髪の強度に影響します。不足すると爪が割れやすくなったり、髪が細くなる可能性があります。

- RBPはビタミンAの代謝と関連し、皮膚や髪の健康に不可欠です。ビタミンAが不足すると、乾燥やかゆみが生じやすくなります。

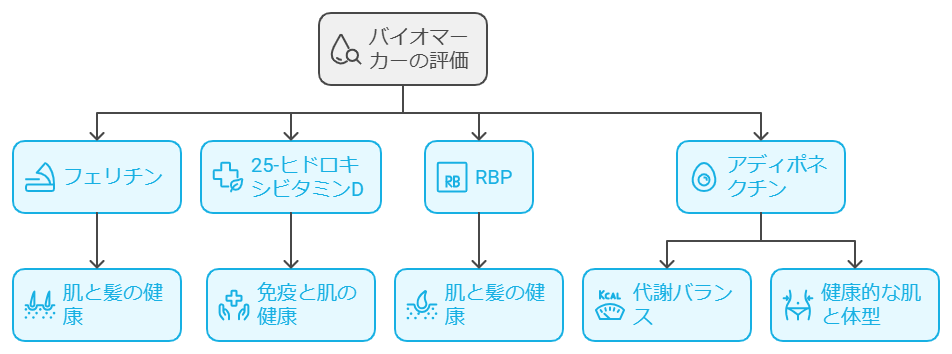

フェリチン、25-ヒドロキシビタミンD、レチノール結合タンパク質(RBP)、アディポネクチンを評価することで、体内の栄養状態が美容に与える影響を判断し、食事やサプリメントなどで補うべき成分が把握できます。

- フェリチンとRBPはそれぞれ鉄とビタミンAの状態を評価し、肌のツヤや爪・髪の強度を左右する重要な指標です。

- 25-ヒドロキシビタミンDは、ビタミンDの状態を反映し、免疫や肌の健康に関わります。

- アディポネクチンは脂肪細胞から分泌され、栄養と代謝バランスを保つ役割を持ち、健康的な肌と体型の維持に寄与します。