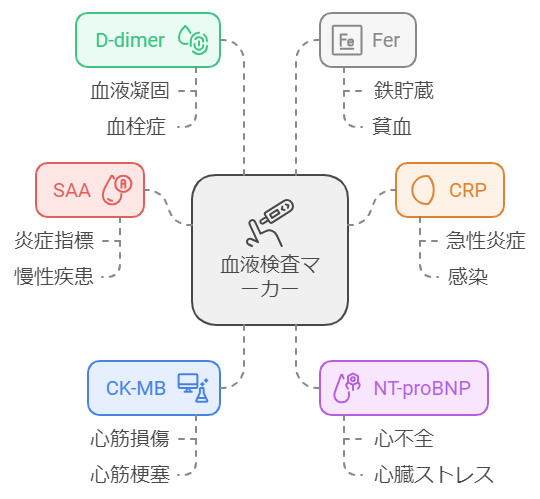

検査可能項目

セルフドクターは中国で臨床試験を行ったため中国の基準値を採用しています。そのためグラフは中国の基準値に合わせて設定されています。

比較検査試薬は臨床検査の際に比較の基準となっている試薬です。

22種全ての検査項目において、CFDA(中国の医療許認可)を取得しています。

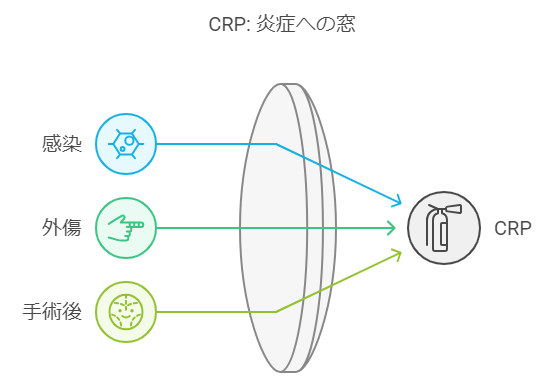

CRPとは C-リアクティブプロテインというたんぱく質で、体内で炎症が起きたり組織細胞に障害が起こるとこのたんぱく質が増えていきます。 この検査値をみてもどの臓器に異常が起こっているかという診断はつきませんが、炎症状態の経過を見るには重要な検査値です。

日本基準値:5mg/L(5μg/mL)未満

中国基準値(比較検査試薬:北京九強生物技術股分有限公司)

10μg/mL未満

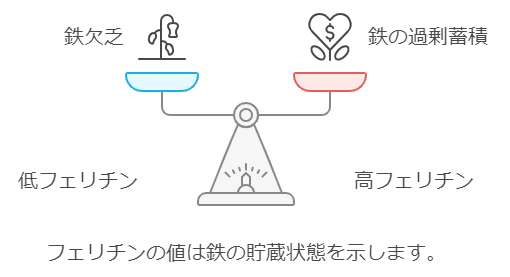

フェリチンは貯蔵鉄量を推定するために有用で、鉄欠乏や鉄過剰の診断に役に立つ検査です。

鉄欠乏:20ng/ml以下

基準値:20~500ng/ml未満

鉄過剰:500ng/ml以上

中国基準値(比較検査試薬:ロシュ社)

男性:30-400ng/mL

女性:20-150ng/mL

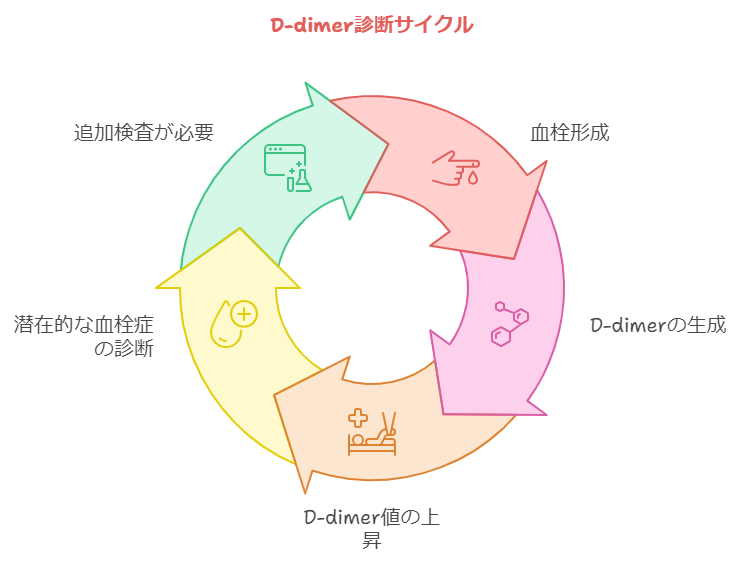

Dダイマーとは、血栓が溶かされた時に生じる物質です。 健常者ではほとんど検出されません。 Dダイマーの数値上昇は血栓の存在を示しています。

日本基準値:1.0μg/mL未満

中国基準値(比較検査試薬:ロシュ社)

0.5μg/mL未満

CK-MBは、心筋梗塞などのときに心臓の障害の程度を調べる心筋マーカーとして使用される検査項目です。心筋に高濃度に存在する蛋白質で、心筋に障害が起きたときにだけ血中に出てくるため、心筋梗塞の診断に役立ちます。

日本基準値:5ng/ml以下

中国基準値

女性:3ng/ml以下

男性:5ng/ml以下

NT-proBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント)は心不全の診断や重症度の評価に用いられる検査で、血液中の値が400 pg/mL以上になると心不全の診断基準となります。

日本基準値:125 pg/mL以下

中国基準値:125 pg/mL以下

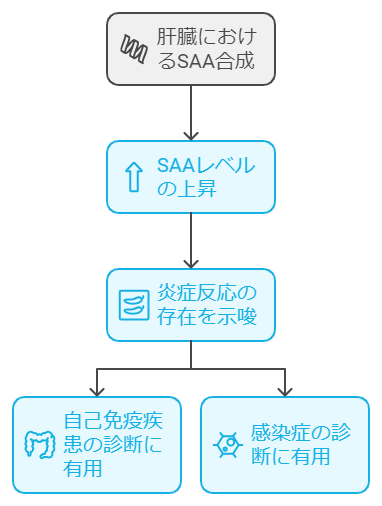

SAA(血清アミロイドA)は、血液中のタンパク質の一種で、炎症の程度を反映する急性期蛋白です。感染症や悪性腫瘍、自己免疫疾患、組織壊死などの炎症状態にある疾患で血中濃度が上昇します。

日本基準値:3μg/mL未満

中国基準値(比較検査試薬:北京九強生物技術股分有限公司)

10μg/mL未満

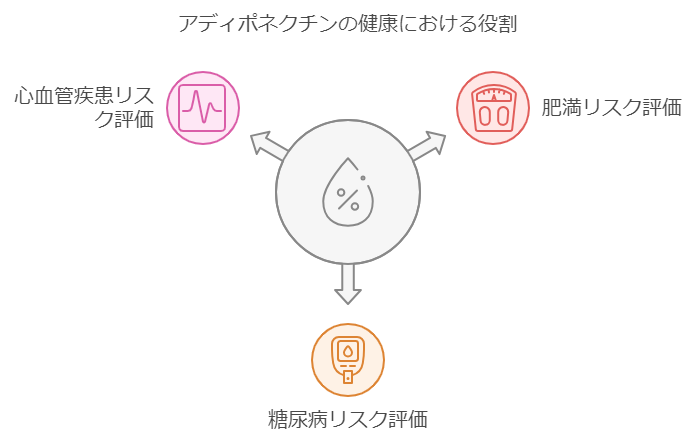

アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、全身の血管のメンテナンスをしてくれる優れた成分です。 内臓脂肪が多くなるとアディポネクチンの分泌が減り、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病の危険度が高まります。

100歳以上の長寿者には血中アディポネクチン濃度の高い人が多いことからアディポネクチンは、 長寿ホルモンと言われています。

日本基準値:4μg/ml以上

中国基準値(比較検査試薬:深圳市亜輝龍生物科技股分有限公司)

1.2-15.6μg/mL

アルブミン尿は、腎臓のSOSの役割を担う尿検査の検査項目です。

腎臓は不要な物質を出し、必要な物質を出さないようにする役割があります。

通常であれば出るはずのない必要な物質が、尿で検出されることは何らかの異常が起きていることを示します。

尿検査でアルブミン尿が見られた場合は、腎臓に負担をかけている原因を洗い出し治療を行う必要があります。

腎臓に負担をかける原因として、以下のようなものがあります。

- 糖尿病

- 高血圧

- 肥満

- タバコ

- 免疫の病気

- 遺伝の病気

日本基準値:30mg/L未満

注意:30~300mg/L以下

危険:300mg/L以上

中国基準値(比較検査試薬:北京利徳曼生物化学有限公司)

20μg/mL未満(20㎎/L未満)

ビタミンDが足りているのか、不足しているのかを知るための検査です。

日本基準値:30~100ng/ml

不足状態:20以上~30ng/ml未満

欠乏症:20ng/ml未満

中国基準値(比較検査試薬:ロシュ社)

夏季:11.5-54.8ng/mL

冬季:9.7-43.2ng/mL

女性

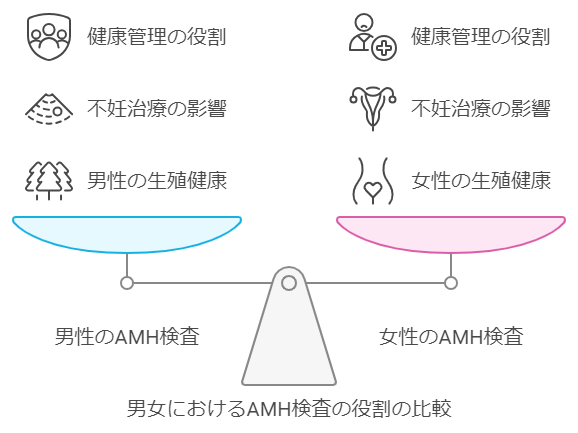

抗ミューラー管ホルモン(AMH)とは発育過程にあるごく初期の卵胞から分泌されるホルモンで、卵巣が赤ちゃんになりうる卵子をどれぐらい排卵する能力があるか(「卵巣予備能」「卵巣年齢」とも言われています)を知ることができます。

日本基準値

20~24歳:2.00~12.5ng/mL

25~29歳:1.95~10.7ng/mL

30~32歳:0.64~14.2ng/mL

33~35歳:0.89~8.31ng/mL

36~38歳:0.40~6.92ng/mL

39~41歳:0.11~7.26ng/mL

42~44歳:0.07~4.13ng/mL

45~49歳:0.01~1.52ng/mL

男性

疫学研究において、高齢男性のAMHレベルが心筋梗塞などの心血管イベントや、大動脈瘤という病気の原因となる大動脈の太さと関連していることがわかってきました。また、炎症や癌の進行度のマーカーとなるCRPという検査値が低いほど、AMHのレベルが高いこともわかりました。つまり、AMHレベルが男性の全ての死亡率と逆相関することがわかったのです。簡単にいうと、AMHが高ければ高いほど長生きすることができるということです。しかし、この正確なメカニズムはいまだにわかっていません。

0.77~14.5ng/mL

中国基準値(比較検査試薬:ロシュ社)

25-45歳女性:0.3-9.5ng/mL

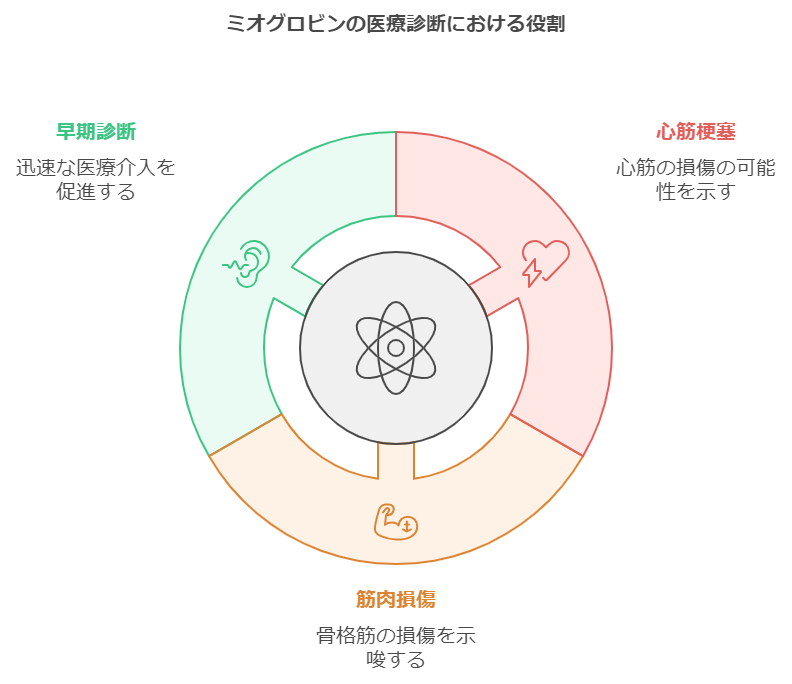

ミオグロビンは、筋肉に存在する酸素運搬タンパク質であり、心筋梗塞や筋肉損傷の指標として利用されます。血中濃度の上昇は、心筋の損傷を示唆するため、早期診断に役立ちます。

男性基準値:154.9ng/mL以下

女性基準値:106.0ng/mL以下

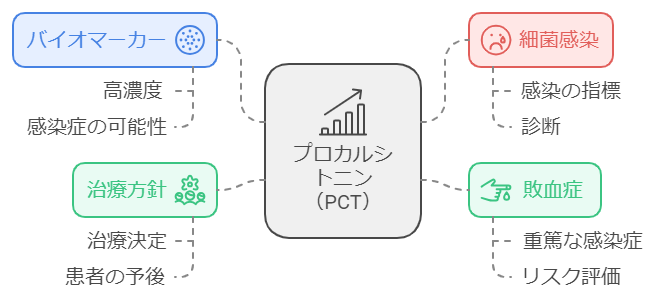

プロカルシトニンは、細菌感染や敗血症の指標として用いられるホルモンです。PCTの濃度が高い場合、重篤な感染症の可能性が高まるため、治療方針の決定に寄与します。

日本基準値:0.05ng/mL以下

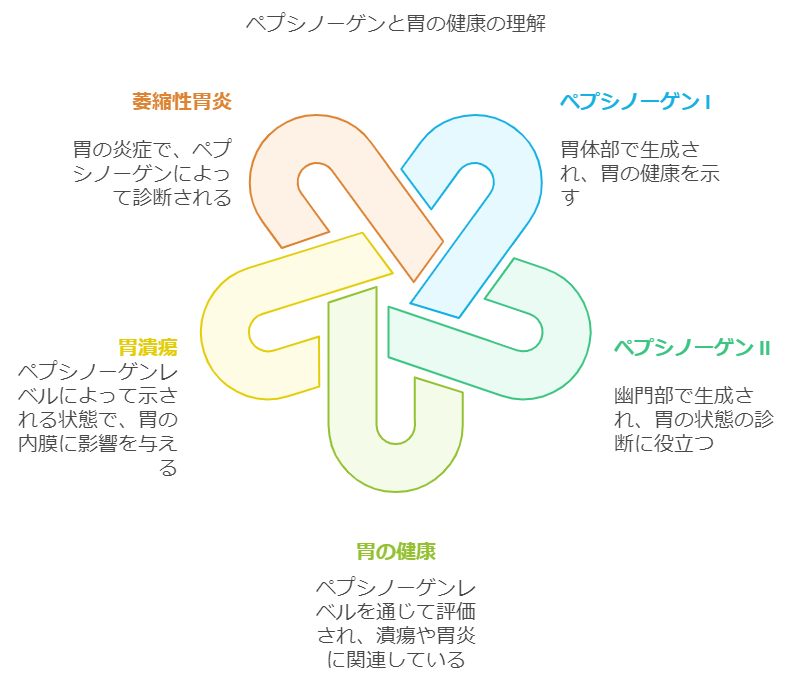

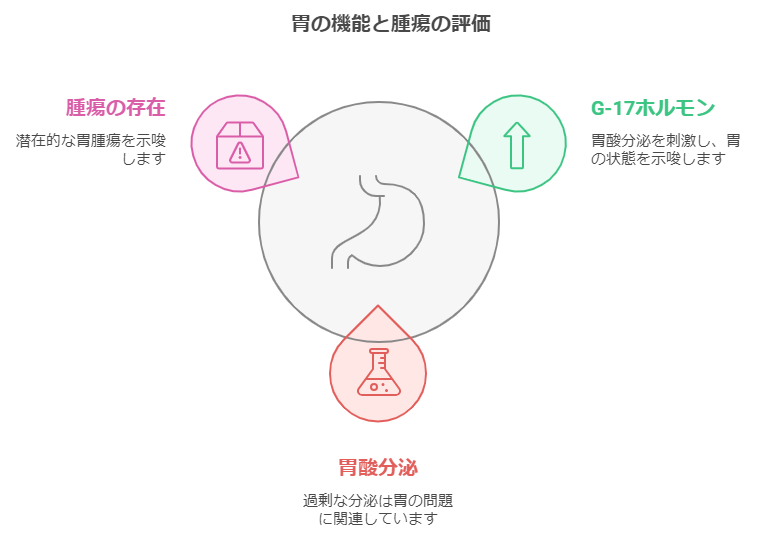

ペプシノーゲンII(PG II)

ペプシノーゲンは胃の内因性酵素で、PG Iは胃体部、PG IIは胃幽門部で生成されます。これらのバイオマーカーは、胃の健康状態や胃潰瘍、萎縮性胃炎の診断に利用されます。

日本基準値:70.1ng/mL以上またはⅠ/Ⅱ比が3.1以上

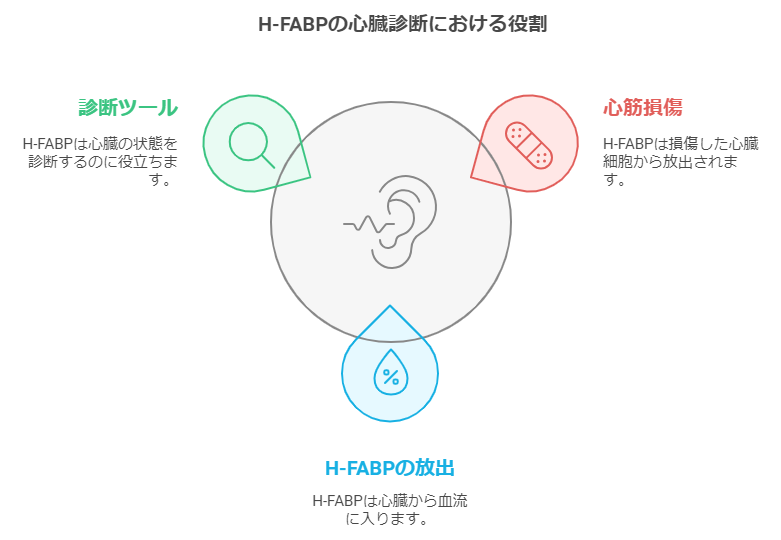

(H-FABP)

H-FABPは心筋細胞から放出されるタンパク質で、心筋損傷の早期マーカーとして注目されています。心筋梗塞や心不全の診断に役立ちます。

日本基準値:5.0ng/mL以下

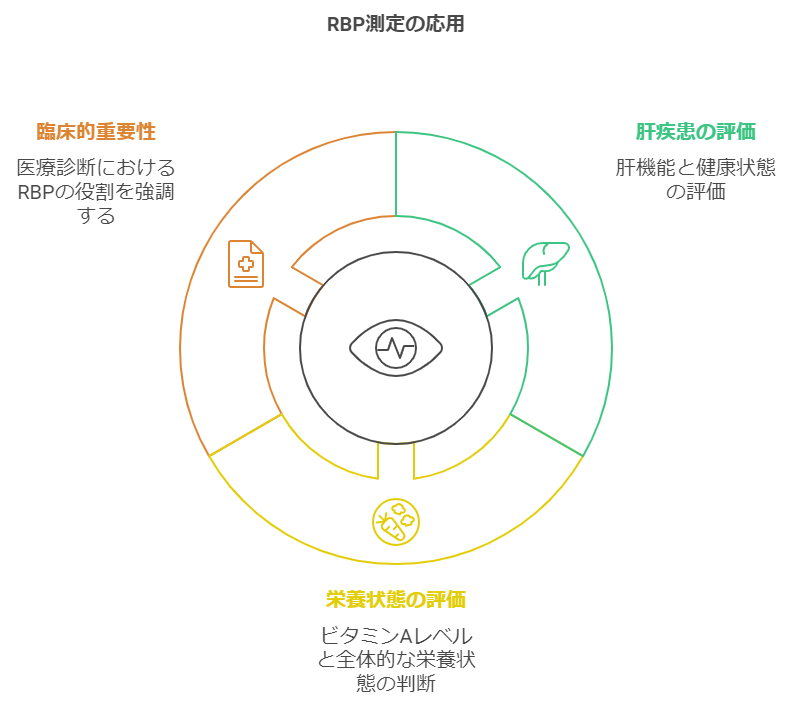

(RBP)

RBPはビタミンAの輸送に関与するタンパク質で、栄養状態や肝機能の指標として用いられます。RBPの測定は、特に肝疾患や栄養不良の評価に重要です。

日本基準値:2.7~7.6 mg/dL

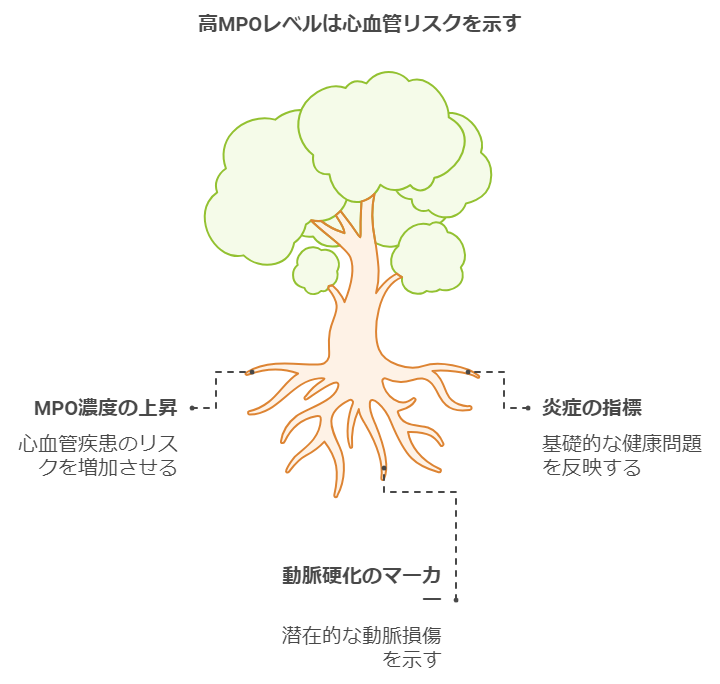

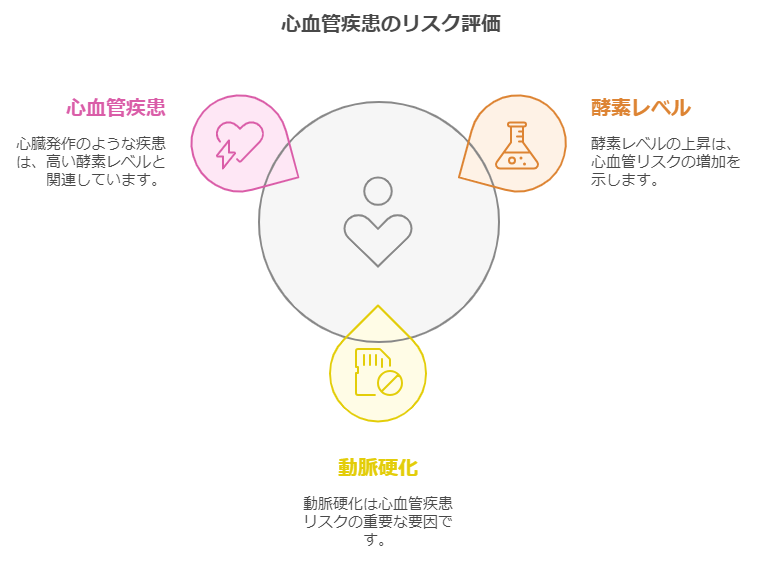

MPOは白血球に存在する酵素で、炎症や動脈硬化の指標として利用されます。MPOの濃度が高い場合、心血管疾患のリスクが増加することが示されています。

日本基準値:3.5IU/mL未満

G-17は胃酸分泌を刺激するホルモンで、胃の機能や胃腫瘍の評価に用いられます。特に、胃の過剰な酸分泌や腫瘍の存在を示唆します。

日本基準値:11.9~46.9 pmol/L

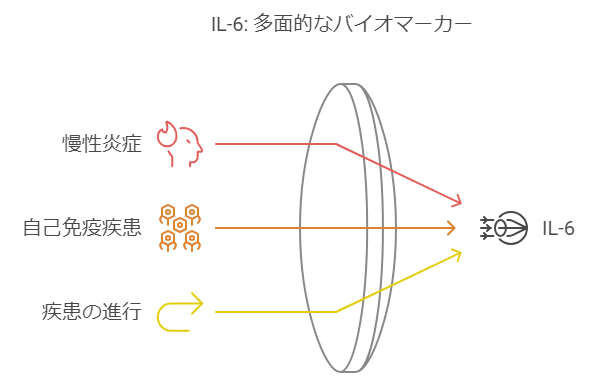

インターロイキン6は炎症性サイトカインで、慢性炎症や自己免疫疾患の指標として利用されます。IL-6の高値は、さまざまな疾患の進行を示す可能性があります。

日本基準値:7.0pg/mL以下

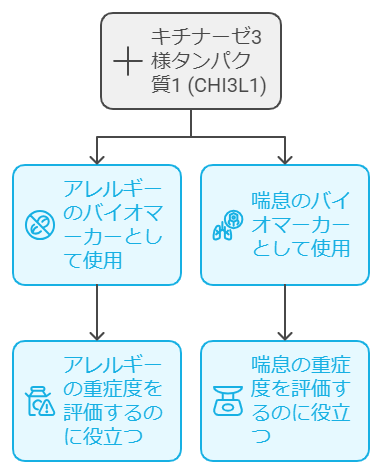

(CHI3L1)

このタンパク質は、アレルギーや喘息の指標として用いられます。キチナーゼ3様タンパク質1の測定は、これらの疾患の重症度を評価するのに役立ちます。

日本基準値:40 ng/mL 以下

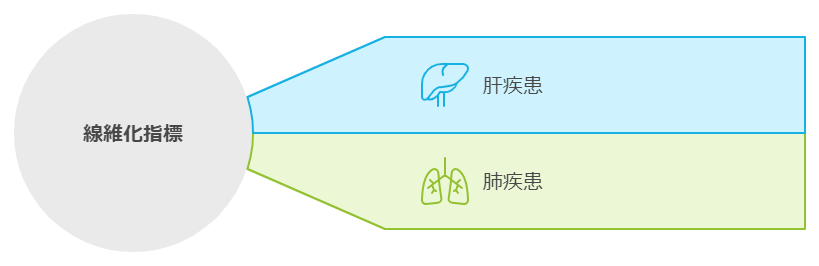

(P1NP)

骨の形成やリモデリングを評価するためのマーカーであり、骨形成の状態を反映します。

また、他の検査と組み合わせることで肝疾患や肺疾患の評価にも役立ちます。

男性基準値:20〜76 µg/L

女性基準値:16〜96 µg/L

肝疾患を特定するには、フェリチン(Fer)、CRP、尿中微量アルブミン(MAU)の検査が有効です。

- フェリチン(Fer):フェリチンは鉄代謝に関与するタンパク質で、肝疾患に伴う炎症や鉄過剰症の評価に使用されます。

- グローバルC反応性タンパク質(CRP):炎症反応の指標として広く使われます。肝疾患での炎症反応も反映される可能性があります。

- 尿中微量アルブミン(MAU):肝疾患ではアルブミン生成が低下するため、アルブミンの評価が有用です。

肺疾患の評価には、NT-proBNP、D-ダイマー、血清アミロイドA(SAA)の併用が推奨されます。

- N末端プロ脳ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP):心肺機能の評価に役立ち、特に肺高血圧や心不全の検出に使われます。肺疾患に関連する心臓への影響がある場合、NT-proBNPが上昇する可能性があります。

- D-ダイマー:血栓形成の評価に使用され、肺血栓塞栓症などの肺疾患に関連することがあります。

- 血清アミロイドA(SAA):急性期反応蛋白であり、感染症や肺炎など肺疾患の評価に役立つ場合があります。

(Lp-PLA2)

この酵素は、動脈硬化や心血管疾患のリスク評価に用いられます。高値は、心血管疾患のリスクを示唆するため、重要なバイオマーカーとされています。

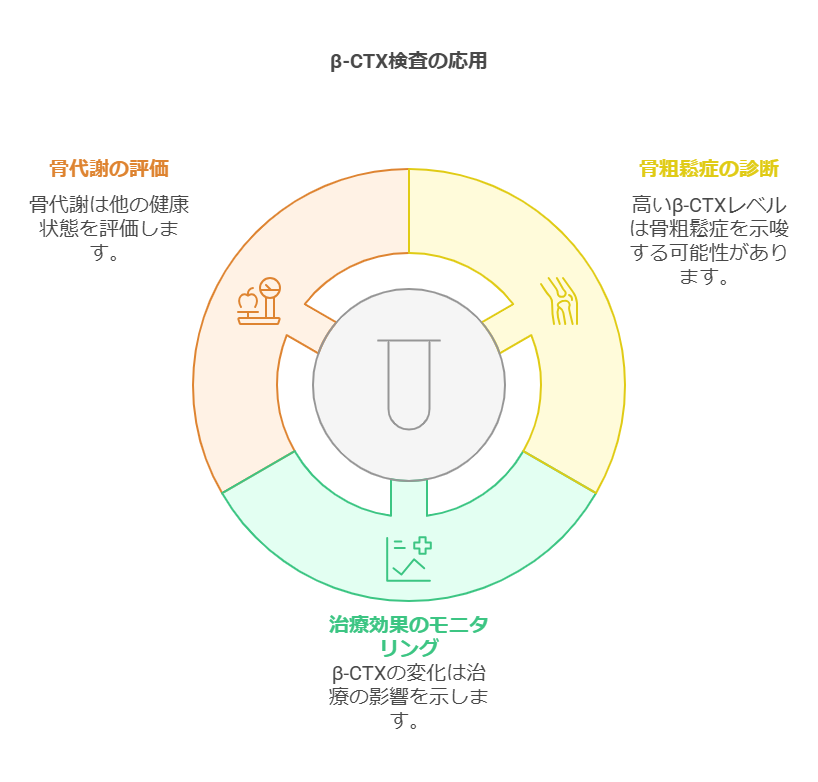

β-CTX(β-CrossLaps)は、骨代謝の指標として重要なバイオマーカーであり、骨吸収の程度を評価するために用いられます。この文書では、β-CTXの定量検査がどのような情報を提供するのか、またその臨床的意義について詳しく説明します。

β-CTXは、骨のコラーゲンが分解される際に生成されるペプチドで、特に骨吸収の指標として注目されています。骨代謝は常に行われており、骨形成と骨吸収のバランスが健康な骨を維持するために重要です。β-CTXの測定は、骨吸収が亢進しているかどうかを判断するための有用な手段です。

β-CTXと他検査キットとの組み合わせ

-

骨形成 vs 骨吸収のバランス:P1NP + β-CTX

P1NP(プロコラーゲンタイプI N末端プロペプチド)とβ-CTX(C末端テロペプチド)は、骨形成と骨吸収のバランスを評価するための重要なバイオマーカーです。P1NPは骨形成の指標であり、β-CTXは骨吸収の指標です。この二つのバイオマーカーを組み合わせることで、骨粗鬆症のリスクをより正確に評価することが可能となります。

-

ビタミンD不足による骨吸収亢進:25-OH-D + β-CTX

25-OH-D(25-ヒドロキシビタミンD)とβ-CTXの組み合わせは、ビタミンD不足が骨吸収に与える影響を評価するために有用です。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持するために不可欠です。ビタミンDが不足すると、骨吸収が亢進し、骨粗鬆症のリスクが高まります。]

-

炎症性疾患との関連:IL-6 + β-CTX

IL-6(インターロイキン6)とβ-CTXの組み合わせは、関節リウマチやその他の骨関連疾患における炎症の影響を評価するために重要です。IL-6は炎症性サイトカインであり、骨吸収を促進する作用があります。このため、IL-6とβ-CTXの測定により、炎症性疾患の進行状況や骨の健康状態を把握することができます。

-

栄養状態・酸化ストレスの影響:フェリチン + β-CTX

フェリチンとβ-CTXの組み合わせは、栄養状態や酸化ストレスが骨に与える影響を評価するために役立ちます。フェリチンは鉄の貯蔵を示す指標であり、鉄不足や過剰は骨の健康に影響を与える可能性があります。β-CTXと合わせて測定することで、より包括的な骨の健康評価が可能となります。

-

代謝異常・肥満との関連:アディポネクチン + β-CTX

アディポネクチンとβ-CTXの組み合わせは、代謝異常や肥満が骨に与える影響を評価するために重要です。アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、骨代謝に関与しています。肥満や代謝異常が骨吸収を促進することが知られており、この二つのバイオマーカーを組み合わせることで、骨の健康状態をより正確に評価することができます。